El Teatro Infanta Isabel tiene cita fija los viernes con la generación que creció entre bocadillos de chorizo, cromos y canciones de cassette. Se trata de “Yo sobreviví a la EGB”, el show de Jordi Merca que mezcla monólogo, música en vivo y recuerdos para convertir la nostalgia en un arma de humor masivo.

Basta con que se enciendan las luces para que la platea se transforme en un aula de los ochenta. Jordi Merca, en el papel de profesor gamberro y cómplice, convierte el escenario en un recreo compartido donde todo resulta familiar: desde las canciones que marcaron una época hasta los objetos y anécdotas grabados para siempre. La temática no podía estar mejor elegida: me parece una idea original y con sello propio, un concepto que solo este espectáculo consigue materializar con tanta cercanía y complicidad. De hecho, su propuesta va más allá de enumerar recuerdos, los reactiva con picardía y ritmo, como si el público volviera a pasar lista en la EGB.

El público objetivo está claro: quienes pasaron por este sistema educativo en los setenta y ochenta. Sin embargo, el espectáculo no se queda anclado en esa franja generacional. Para quienes llegamos después —como es mi caso— resulta igualmente fácil de seguir, porque el mismo hilo conductor continuó en los noventa: las asignaturas, los profesores, los programas de televisión de sobremesa o incluso las canciones convertidas en himnos atemporales. La nostalgia, en este caso, no levanta muros, sino que se abre camino como un idioma común. Y, además, está bien gestionada: el espectáculo acierta en evocar el pasado sin caer en idealizaciones exageradas. Se ríe de los ridículos de la época, de los errores propios o de incómodas situaciones de entonces, pero siempre con cariño, transformando la memoria colectiva en un humor común y cercano.

Las habilidades comunicativas de Jordi Merca son el auténtico motor del espectáculo. Su gestualidad facial y corporal resulta deslumbrante: cada mueca y exageración física potencia la anécdota hasta arrancar la carcajada. A ello se suma un manejo de la voz cargado de inflexiones, capaz de pasar de la confidencia al grito exagerado con la naturalidad de quien domina el tempo cómico. Pero lo que realmente marca la diferencia es su relación con el público. Siguiendo la línea de lo que hoy se estila en el género del monólogo, no se limita a lanzar chistes desde el escenario; conversa, pregunta y provoca respuestas, convirtiendo cada función en algo único e irrepetible. De hecho, entre los asistentes abundan los repetidores, porque saben que nunca verán el mismo show. Nadie se libra de su estilo directo y desvergonzado: ni los grupos de amigos, ni las parejas cómplices, ni los profesores, ni siquiera el que escribe estas líneas, al que Merca dedicó un comentario con ironía afilada sobre cómo los treinta “no me estaban sentando del todo bien”.

Otro de los pilares fundamentales de “Yo sobreviví a la EGB” es la música en directo. Apenas pisamos el patio de butacas, nos recibe Joaquín Rodríguez, vocalista y pianista, estableciendo un vínculo inmediato con el público y anticipando que la experiencia va más allá del monólogo. A lo largo de la función, las canciones se mezclan con la narración y con los recuerdos, evocando la época y potenciando la nostalgia: himnos de los ochenta y noventa suenan en versiones que invitan a cantar, a mover los pies y a seguir sintiéndonos jóvenes. Pero la música no se queda solo en acompañamiento; el espectáculo incluye momentos sorprendentes y originales, como un examen en forma de concurso con regalos de época, en el que el público participa activamente, poniendo a prueba su rapidez. Gracias a esta combinación de humor, música e interacción, cada función mantiene un ritmo constante, rompe cualquier posible monotonía y deja al público con la sensación de haber vuelto a vivir un recreo de la EGB, como si los años no hubieran pasado.

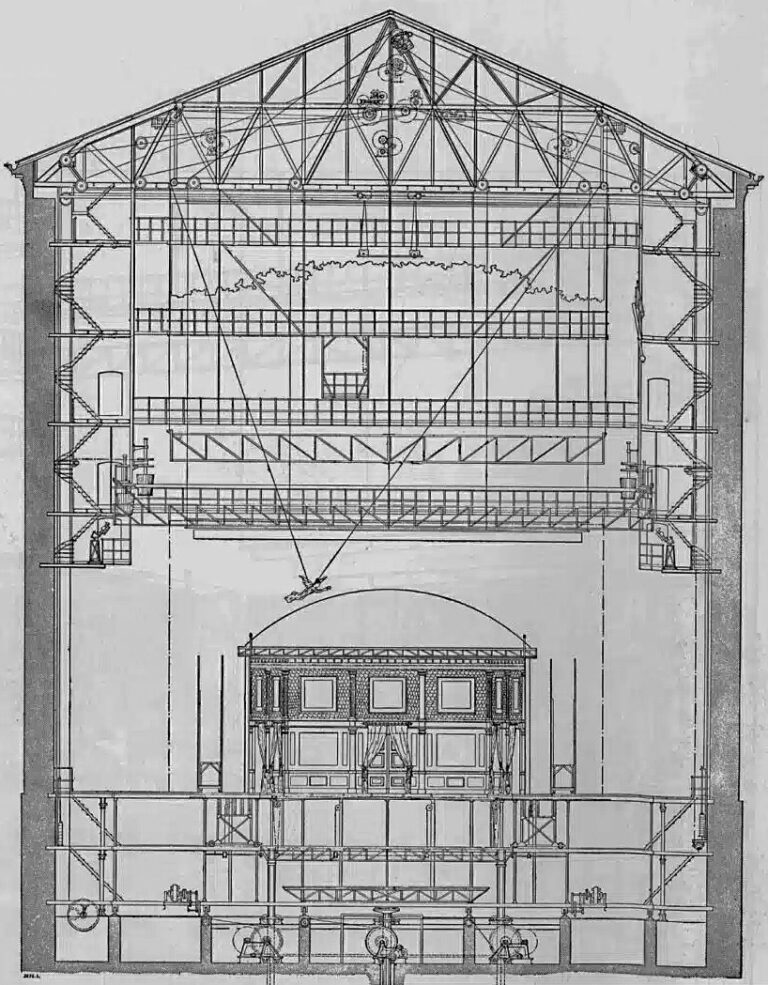

La escenografía juega un papel discreto pero muy efectivo. Lejos de grandes decorados, se recurre a objetos emblemáticos de la época —teclados, libros y otros detalles reconocibles— que actúan como disparadores de emociones compartidas. A esto se suma el uso de la pantalla, recurso para proyectar imágenes de programas de televisión, anuncios o escenas cotidianas de los años setenta y ochenta, reforzando la sensación de viaje en el tiempo. Estos elementos visuales y el buen hacer de Carlos Casas en la técnica, combinados con la narración y la música en directo, permiten que el espectador se sumerja de lleno en la época sin perder el hilo del espectáculo, y convierten la nostalgia en una experiencia completa, fresca, lúdica y sorprendentemente envolvente.